(通讯员 陈姝婉)2025年11月1日,由中共中央对外联络部当代世界出版社、华中师范大学政治学部、华中师范大学政治与国际关系学院联合主办,华中师范大学科学社会主义研究所、国外马克思主义政党研究中心和《社会主义研究》编辑部共同承办的“第九届国际共产主义运动论坛暨《国际共产主义运动大事记》(2022/2023/2024)新书发布会”在武汉召开。

来自中共中央对外联络部、中央党史和文献研究院、中共中央党校(国家行政学院)、中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、复旦大学、南开大学、山东大学、中国政法大学、华中师范大学等30多个单位的80余名专家学者齐聚桂子山展开研讨,系统梳理社会主义改革的历程,总结社会主义改革的经验,共议国际共产主义运动的新动向。

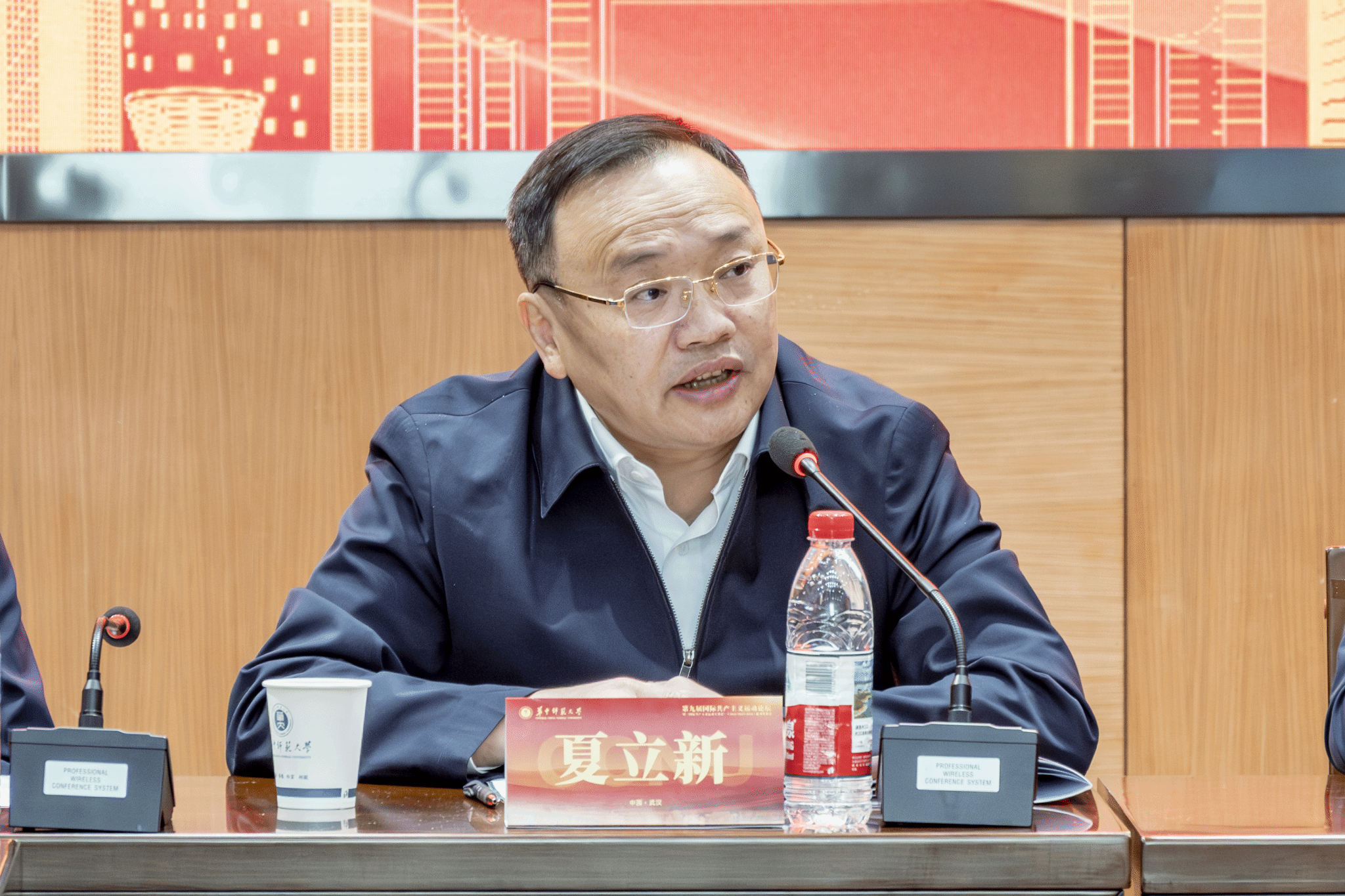

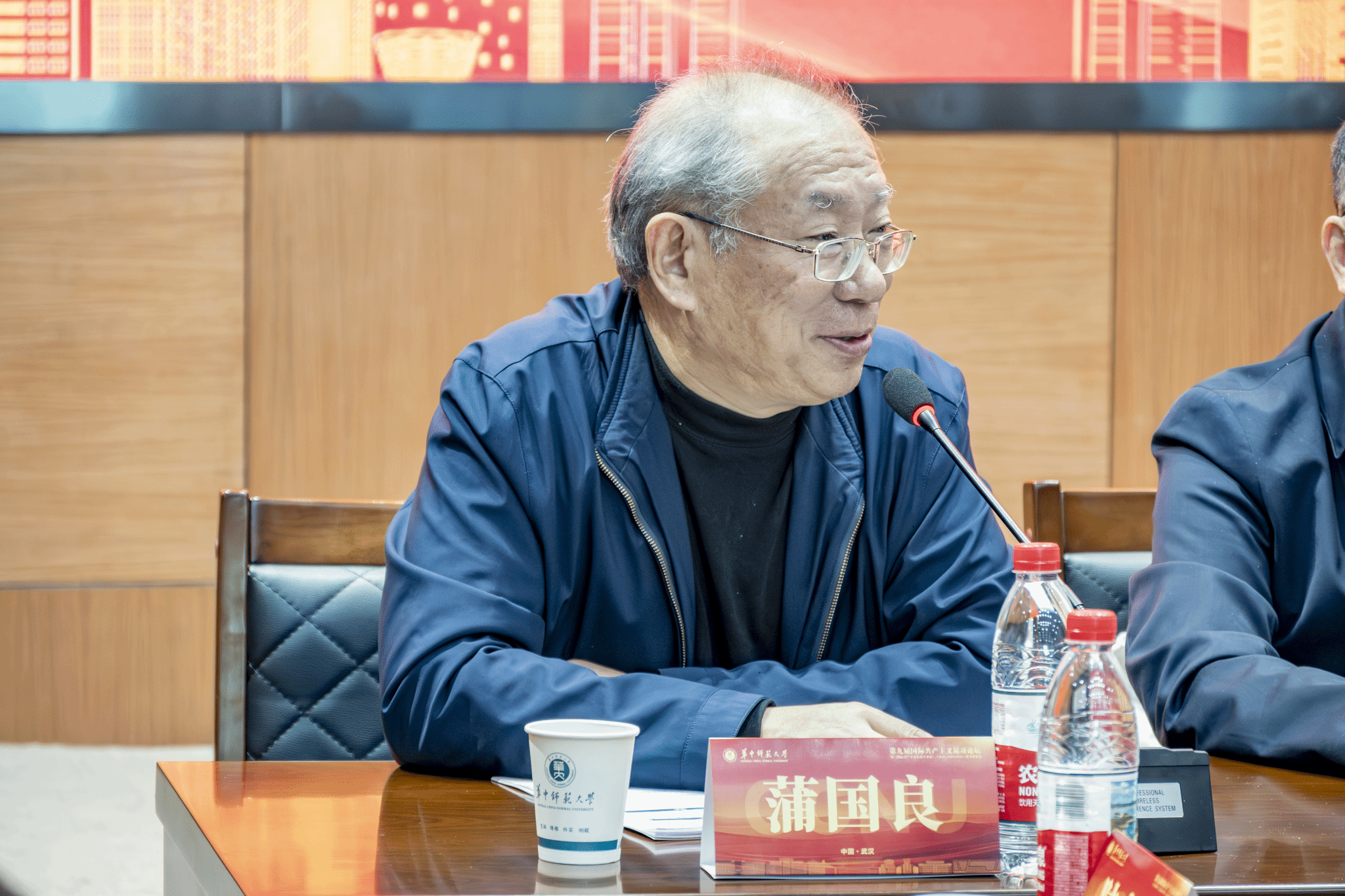

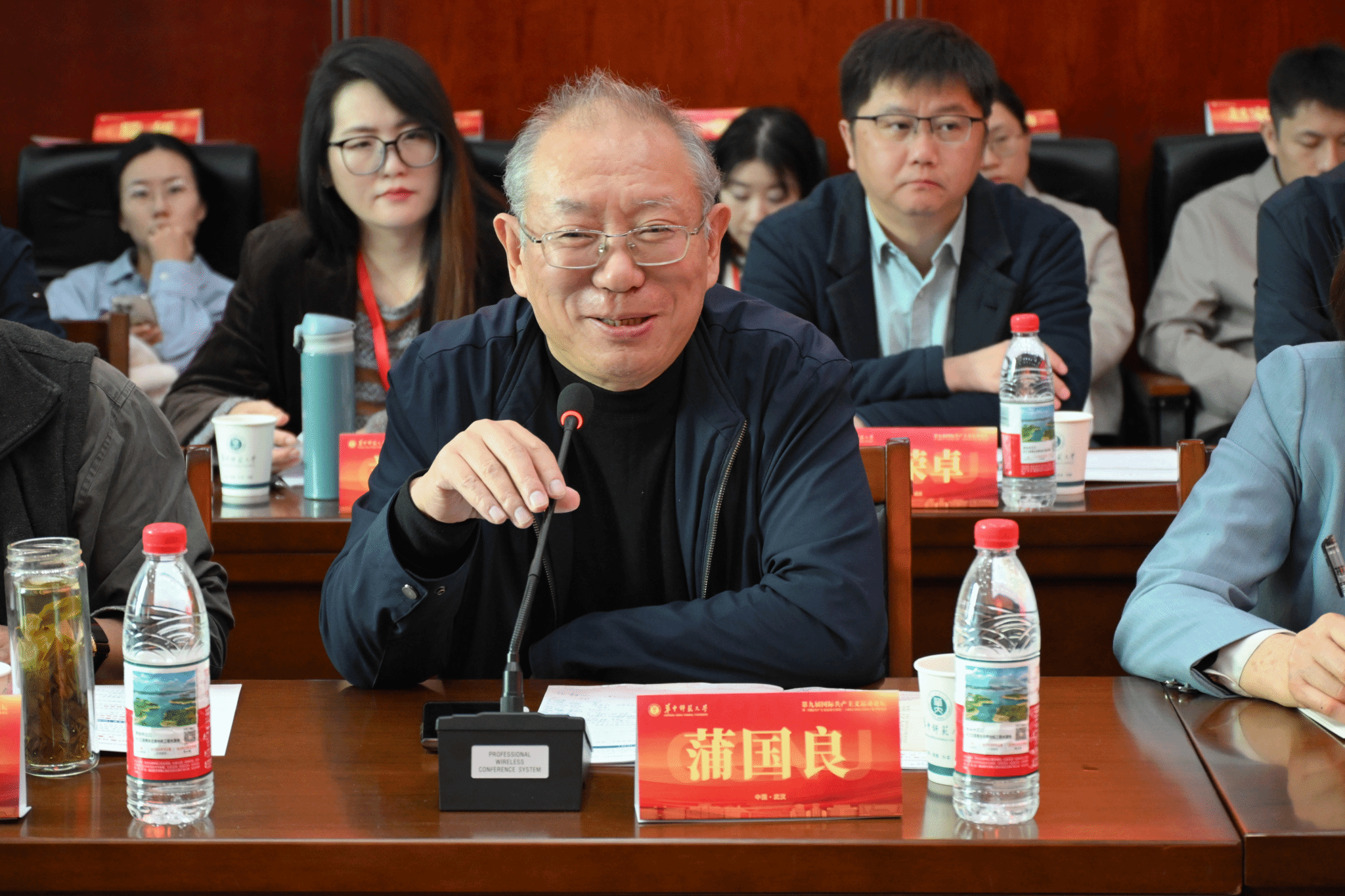

开幕式由华中师范大学政治与国际关系学院院长胡宗山教授主持,华中师范大学党委书记夏立新教授,中共中央对外联络部当代世界出版社社长、总编辑李双伍同志,中国国际共产主义运动史学会副会长、中国人民大学国际关系学院蒲国良教授出席会议并致辞。

夏立新教授对与会专家学者表示热烈欢迎,他指出,华中师范大学科学社会主义研究历史悠久,科学社会主义与国际共产主义运动学科作为国家重点学科,在几代科社学人的不断努力下,通过点滴累积取得了丰厚的学术成果。未来,华中师范大学科学社会主义与国际共产主义运动学科将在各位专家学者的鼎力支持下不断取得新的成就。希望各位科社学人不懈努力、接续奋斗,以不懈探索深化理论创新,以扎实研究回应时代之问,为学科发展贡献智慧与力量。

李双伍同志在致辞中指出,《国际共产主义运动大事记》丛书是一部凝聚了多方心力的重要著作,该书历经一载精心打磨与数度修订完善终得顺利付梓,离不开学界同仁的鼎力支持与悉心指导。他表示希望通过《国际共产主义运动大事记》这套系列丛书,系统梳理近年国际共产主义运动的关键动态,为理解 21 世纪世界社会主义发展态势提供独特视角——既为国际共运史研究夯实基础资料支撑,也为科学社会主义学科建设提供有力保障。

蒲国良教授在致辞中回顾了华中师范大学国际共产主义运动论坛的发展历史,表达了对学科薪火相传的殷切期许,对学科繁荣发展的坚定信念,对《国际共产主义运动大事记》丛书出版的热烈祝贺。他对该丛书给予了高度赞扬,期待该书能够发挥承前启后、嘉惠学林的重要作用,并逐步建设成为学术精品、学校名片、学科品牌和学界标识。

《国际共产主义运动大事记》(2022/2023/2024)新书发布会上,校党委书记夏立新和当代世界出版社社长李双伍共同为《国际共产主义运动大事记》(2022/2023/2024)新书揭幕。《国际共产主义运动大事记》(2022/2023/2024)是在华中师范大学国外马克思主义政党研究中心主任、《社会主义研究》副主编余维海教授带领下,经多位学者接续努力的成果结晶。华中师范大学政治与国际关系学院副院长、《社会主义研究》主编王建国教授主持新书发布会,他表示《国际共产主义运动大事记》系列丛书得益于华师多代学者的知识传承,既是相关领域研究的重要参考文献,也是我校科学社会主义与国际共产主义运动学科不断创新发展的一个新起点。

主论坛主旨发言环节分为两个单元进行,10位专家学者从不同研究领域出发对“社会主义国家改革”“社会主义理论创新与中国经验”“21世纪世界社会主义新动向”等问题展开了深入探讨。

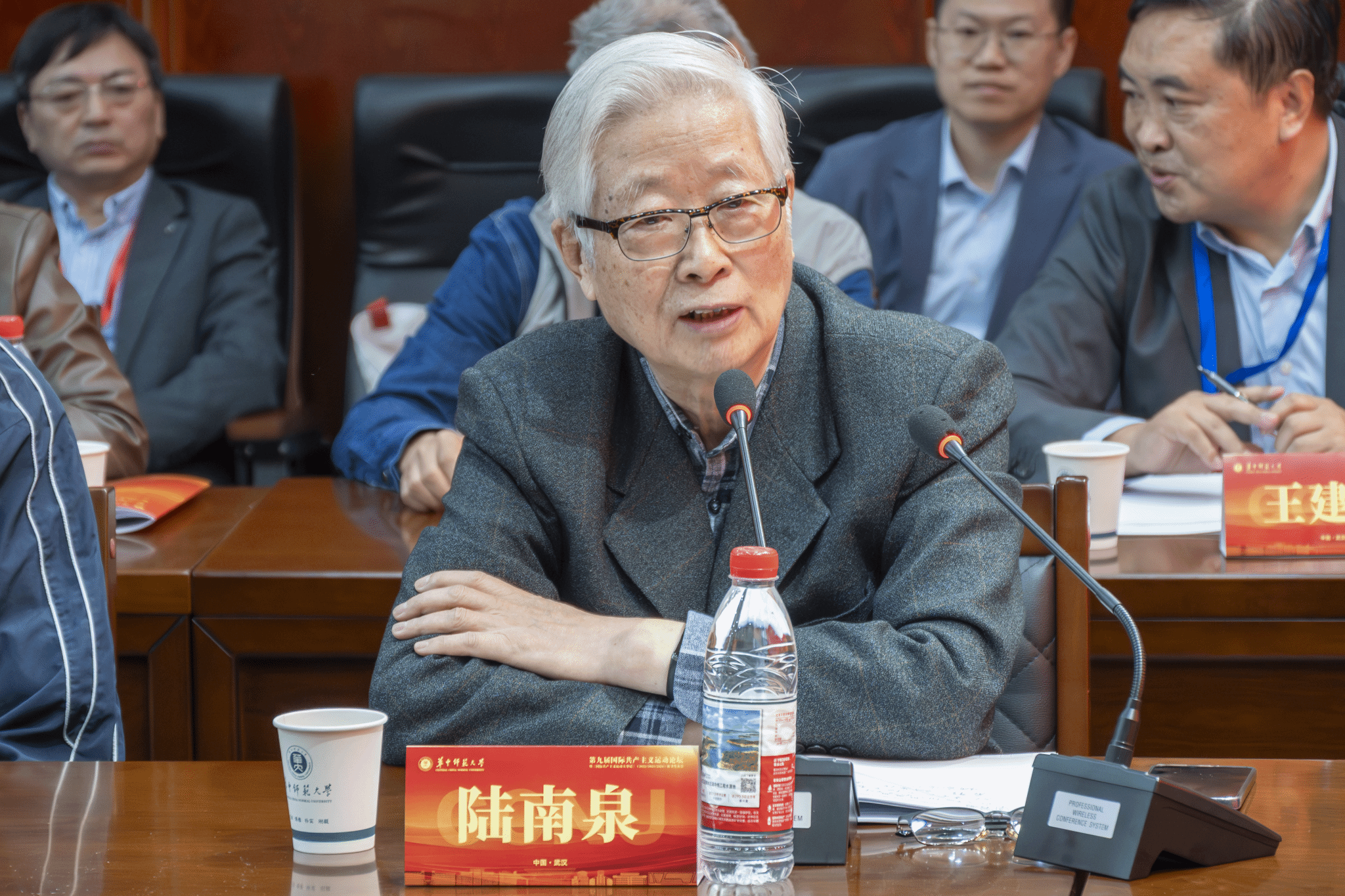

主旨发言第一单元由华中师范大学政治与国际关系学院王建民教授主持。中国社会科学院荣誉学部委员陆南泉教授从苏联剧变的政治、经济、民族及体制根源等维度,系统梳理了国内学界对苏联解体问题研究的主要阶段,以及各个阶段的成就、经验与不足。陆南泉教授指出,苏联剧变的根本原因在于长期僵化的高度集权体制、持续的经济停滞以及党群关系的恶化,最终导致执政合法性丧失。他强调应基于这一历史教训,推进科学社会主义建设必须坚持马克思主义基本原理,警惕教条主义与体制僵化,不断推动理论创新,走出一条成功的社会主义发展道路。

中共中央编译局原副局长、中央党史和文献研究院王学东研究员在讲座中回顾了《马克思恩格斯全集》中文第二版的编译历程与现实意义。第二版编译工作的核心任务是做到文献更全、译文更准、资料更新,以体现科学社会主义研究的最新成果。中文第二版以《马克思恩格斯全集》历史考证版为主要依据,坚持原文编译、学术严谨,兼顾中国读者需要。截至目前,中文版第二版已出版35卷,涵盖《资本论》及其手稿、书信、笔记等内容,文献量较第一版大幅扩充。王学东研究员强调,编译工作虽艰巨漫长,但对推进马克思主义理论研究具有重大学术与政治意义。

中共中央党校(国家行政学院)原副教育长王怀超教授梳理了改革开放47年的发展进程与主要成果。王怀超教授认为,中国改革大体经历了四个阶段:1978-1992年的改革突破期,1992-2003年的社会主义市场经济体制确立期,2003-2012年的社会主义市场经济体制完善期,以及2012年以来的全面深化改革阶段。他强调,改革开放之所以取得历史性成就,根本在于毫不动摇坚持党的领导,始终坚持解放思想,坚持以人民为中心、坚持解放和发展生产力,实现了改革与开放的良性互动。

中共中央对外联络部当代世界研究中心柴尚金研究员分析了当代西方左翼力量内部分化与衰弱的结构性根源。当前西方左翼力量的碎片化主要表现在组织松散、理念分歧与政治动员力下降等方面,其主要原因包括:第一,当代政党碎片化趋势显著,各政党在意识形态光谱上分布广泛,立场与主张日趋多样;第二,政党对社会主义的理解逐渐多元化,缺乏统一的纲领与方向;第三,“阶级政治”被“身份政治”取代,导致政治认同分散;第四,全球化与逆全球化交织,对左翼政党造成冲击。这一现象反映出西方左翼力量在理论与实践层面的危机,对国际共产主义运动的发展具有重要警示意义。

中共中央党校(国家行政学院)科学社会主义教研部副主任、《科学社会主义》总编王中汝教授指出,科技革命深刻影响着世界社会主义的兴衰。第一、第二次科技革命分别孕育了科学社会主义思想和助推苏联社会主义制度的建立。而在第三次科技革命中,社会主义阵营由于体制封闭与观念僵化,未能抓住历史机遇。他强调,当前中国正引领第四次科技革命,通过开放合作实现跨越式发展,为世界社会主义注入了新的生机。把握以上历史规律,正是推进马克思主义时代化与建设社会主义现代化强国的重要前提。

主旨发言第二单元由华中师范大学政治与国际关系学院原院长、《社会主义研究》原主编唐鸣教授主持。中共中央党校(国家行政学院)胡振良教授在发言中表示,国际共产主义运动研究应分阶段推进,并在新时代结合“十五五”规划背景持续深化。他指出当前需重点研究社会主义发展的阶段划分、现实发展程度及现代性目标三大问题,并认为深化该领域研究对提升学科引领力、增强国际话语权及推动理论创新具有关键意义,是学术发展与时代回应的必然要求。

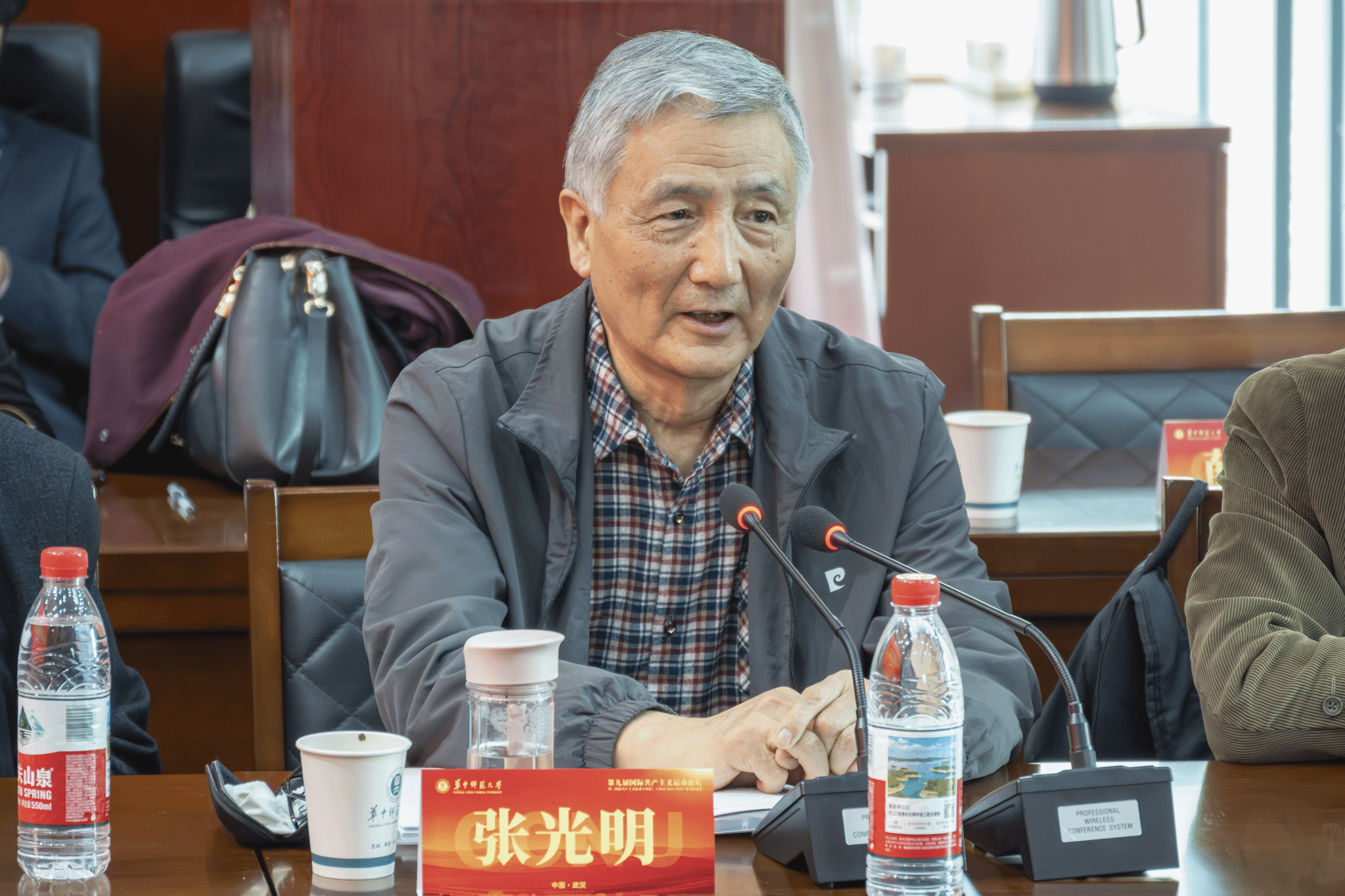

北京大学国际关系学院张光明教授围绕共运史研究对象展开讨论,指出当前经验教训研究虽丰,但多停留于直观对策层面,需进一步深化对历史规律的挖掘。他强调,从成败中探寻必然性是马恩思想的核心,也是研究者的责任,虽难度较大却必须推进。同时,他指出在研究中也要警惕忽视规律的思想倾向,结合新时代发展路径深化研究。

中国人民大学国际关系学院、中国国际共产主义运动史学会副会长蒲国良教授深入总结了社会主义国家改革的百年经验,强调改革成功的关键在于加强制度建设。蒲教授指出,必须建立具有根本性、全局性、稳定性和长期性的制度体系,并确保改革政策的延续,同时这一认识是对列宁新经济政策中断等历史教训的深刻反思,为当前全面深化改革提供了重要启示。

山东大学马克思主义学院王韶兴教授认为政党现代化是政治文明演进的核心环节,涵盖价值体系、组织体制、执政能力等多维内涵,并指出中国共产党与中国式现代化构成价值共同体和命运共同体,其现代化水平直接关系国家现代化的方向与前途。他强调当前必须坚持以理论自觉引领实践创新,强化思想能力、民主能力、法治能力与制度建设,通过自我革命不断提升政党适应性、引领性与生命力,为社会主义现代化建设提供根本政治保证。

中国政法大学政治与公共管理学院林德山教授阐述了当前欧洲激进主义政治面临的多重挑战。在意识形态层面,其反资本主义主张与激进个人解放诉求之间存在内在张力。组织形态上游离于传统政党结构之外,社会运动与反建制模式削弱了政治行动效力。当代资本主义数字化转型进一步冲击其社会基础,使其难以明确代表主体与诉求核心。与此同时,保守主义力量强化国家的认同与差异秩序,借助主流化策略扩大影响,与激进主义形成鲜明对比。激进主义亟需在思想体系、组织建设与战略定位上寻求突破,以应对政治效能在现实中的持续困境。

本次论坛第二阶段设置2个分论坛和2个专题会议进行研讨。“社会主义改革与创新研究”分论坛由华中师范大学政治与国际关系学院赵长峰教授、云南大学马克思主义学院副院长袁群教授主持,14位学者参会并发言。与会学者围绕共产国际与国共合作、资本主义新特征、左翼政党发展、社会主义改革与中国式现代化、乡村振兴方法与制度型开放等议题展开交流,从多角度探讨了社会主义改革与创新的理论与实践路径。

“国外共产党的社会主义探索研究”分论坛由中国人民大学国际关系学院郑云天教授、广西师范大学马克思主义学院李东明教授主持,12位学者参会并发言。本场论坛聚焦全球共产党的发展现状与挑战。与会学者分别就欧洲、日本、美国、越南、斯里兰卡等国家和地区共产党的发展困境与转型路径、亚欧左翼政党自我革命、国际联合、历史虚无主义应对等议题展开讨论。整个分会场研究视角多元,内容系统全面,为理解21世纪世界社会主义运动提供了重要参考。

《全球政党通史》编撰大纲专题研讨会由华中师范大学政治与国际关系学院胡宗山教授主持,山东大学马克思主义学院王韶兴教授作总结发言。与会学者及各卷负责人围绕全书的编撰思路与核心方法论展开深入研讨,议题涵盖时空双维度的叙事框架、政党社会化演进路径、意识形态的对抗与变革,以及不同类型国家政党的发展比较。会议还就团队构建、章节体例、学术客观性与意识形态平衡等关键问题交换意见,强调编撰工作须坚持史论结合,兼具全球视野与区域特色,致力于打造代表中国学术水准的标志性成果。

“苏联剧变深层次原因与启示”专题研讨会由华中师范大学政治与国际关系学院王建民教授主持,中国社会科学院陆南泉教授总结。与会学者围绕苏联剧变这一重大历史事件,系统回顾并深入总结了其所带来的深刻历史教训。研讨内容涵盖苏联解体与东欧剧变的关联性、苏联社会主义改革失败的多重原因、对戈尔巴乔夫改革的再评价,以及中苏改革路径的比较分析等多个关键议题。在交流中,学者们从政治体制、经济结构、意识形态与社会转型等多个维度,深入剖析苏联社会主义实践中的经验与误区。

会议闭幕式由华中师范大学政治与国际关系学院余维海教授主持,王建国教授对本次大会进行总结。

王建国教授表示,本次论坛与会学者围绕社会主义改革、国际共运史研究等核心议题展开深入研讨,会议研讨的议题具有理论高度、历史广度、学理深度和问题的热度。会议参会代表年龄从“30后”到“00后”,充分体现了学科发展的薪火相传,也看到了学科发展的前景与希望。《国际共产主义运动大事记》丛书的发布,更展现了老中青三代学者共促学科传承与创新的良好局面。王建国教授表示,今后,华中师范大学政治与国际关系学院将不断完善会议组织形式,提升会议服务质量,持续建设这一高水平的学术交流平台,期待下一届论坛与各位专家学者在桂子山再次相聚,共同推动学术创新与理论研究向更高水平迈进。

本次论坛围绕社会主义改革、理论创新与国际共产主义新动向展开深入交流。《国际共产主义运动大事记》丛书的发布,为构建系统、开放的学术研究框架注入了新的活力。面向未来,论坛将持续拓展国际国内学术合作与思想对话,不断推进科学社会主义与国际共产主义运动史学科的发展。

摄影:赵堃、陈舒文、于佳琦、朱思琪、白银珠